創立は、弘仁年間(810年〜824年)で、嵯峨天皇の御勅創によるものであると伝えられています。

また、延喜5年(905年)に編纂された「延喜式」の「神名帳」には、「千葉郡二座(並小)」の一座に「寒川神社」とあり、これが現在の二宮神社であるといわれています。二宮神社と呼ばれるようになった正確な年代はわかっていませんが、乾元2年(1302年)に鋳造された鐘には「二宮社」と刻まれていることから、鎌倉時代には既に呼称されていたことがわかっています。祭神は建速須佐之男命、櫛稲田比売命。近郷、注連下(しめした)23カ村の総鎮守。社殿は安政年間(1772~1782)に再建され、現在は銅板葺きの屋根。本殿は大正11(1922)年、拝殿は大正14(1925)年に茅葺から葺き替えられました。

文化財:二宮神社社殿 市指定 有形文化財(建造物)

おすすめポイント

下総三山の七年祭

丑年と未年に船橋、習志野、八千代、千葉、4市9つの神社が「二宮神社」に集まる『下総三山の七年祭』は、550年の歴史と伝統を持つ下総地方を代表する寄合い祭りです。祭りは9月の小祭と11月の大祭からなり、6年毎の丑年と未年に行われ、数えで7年ごとになることから、七年祭りと呼ばれます。起源は複数の説がありますが、馬加康胤にまつわる安産祈願と安産御礼の故事に由来する説が有力。

境内の細川「お舟流し」

藤原時平の子孫、師経卿は三山へ流されたが赦されて都へ帰る師経の船を送る行事になぞらえ毎年7月15日に「お舟流し」。境内の小川にススキのお舟を浮かべ送ります。※諸説あります。

市内最大級の大イチョウ

境内に聳える大イチョウ。市指定天然記念物。樹高25m、幹回り4.71m、葉張り17.4mの雌株で市内最大級の太さ、市内で最も高いイチョウ=H23年3月計測値

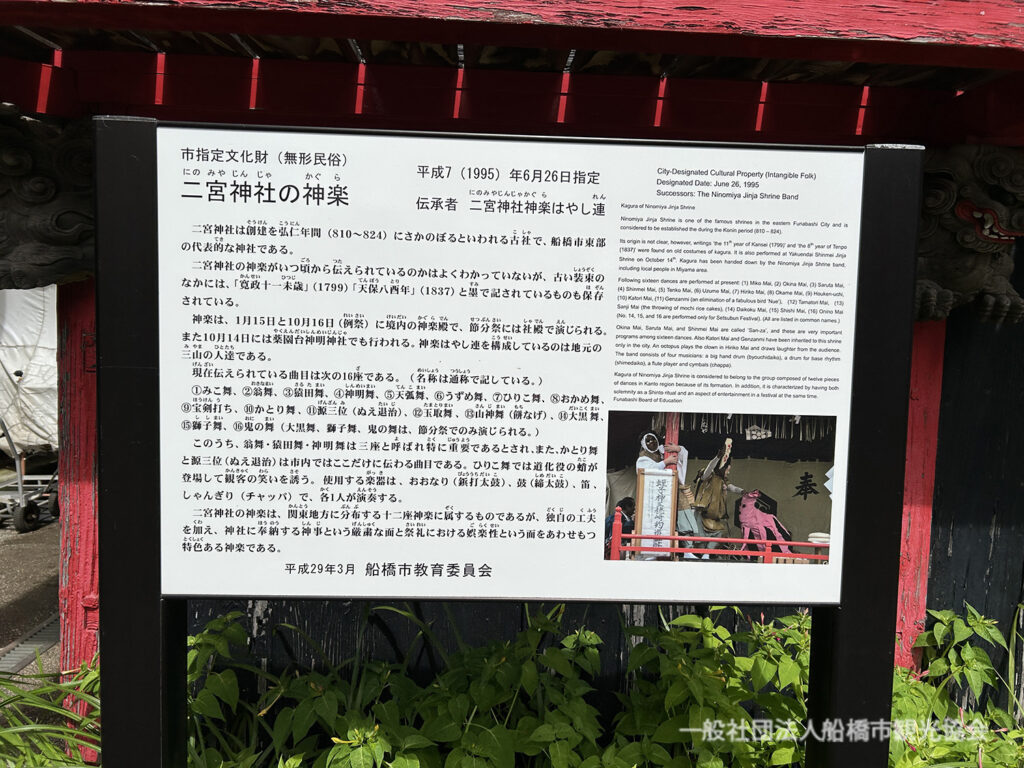

二宮神社の神楽 市指定無形民俗文化財

二宮神社の神楽は1月15日と10月16日に境内の神楽殿。節分祭には社殿で行います。伝えられているのは神子舞いなど16座。地元のはやし連が演じます。

住所

〒274-0072 千葉県船橋市三山5-20-1

アクセス

電車をご利用の場合

JR総武線津田沼駅下車→北口(旧パルコ側)バスターミナル4番乗り場

<京成バス>「二宮神社行」乗車→終点下車(約20分)

JR総武線津田沼駅下車→北口(旧パルコ側)バスターミナル3番乗り場

<習志野新京成バス>「二宮神社前行」乗車→終点下車(約30分)

自動車をご利用の場合

京葉道路・幕張ICまたは武石ICから約20分、花輪ICから約30分

ギャラリー

電話番号

047-472-1213